Per la serie “i visionari”: L’arte di costruire le città di Camillo Sitte

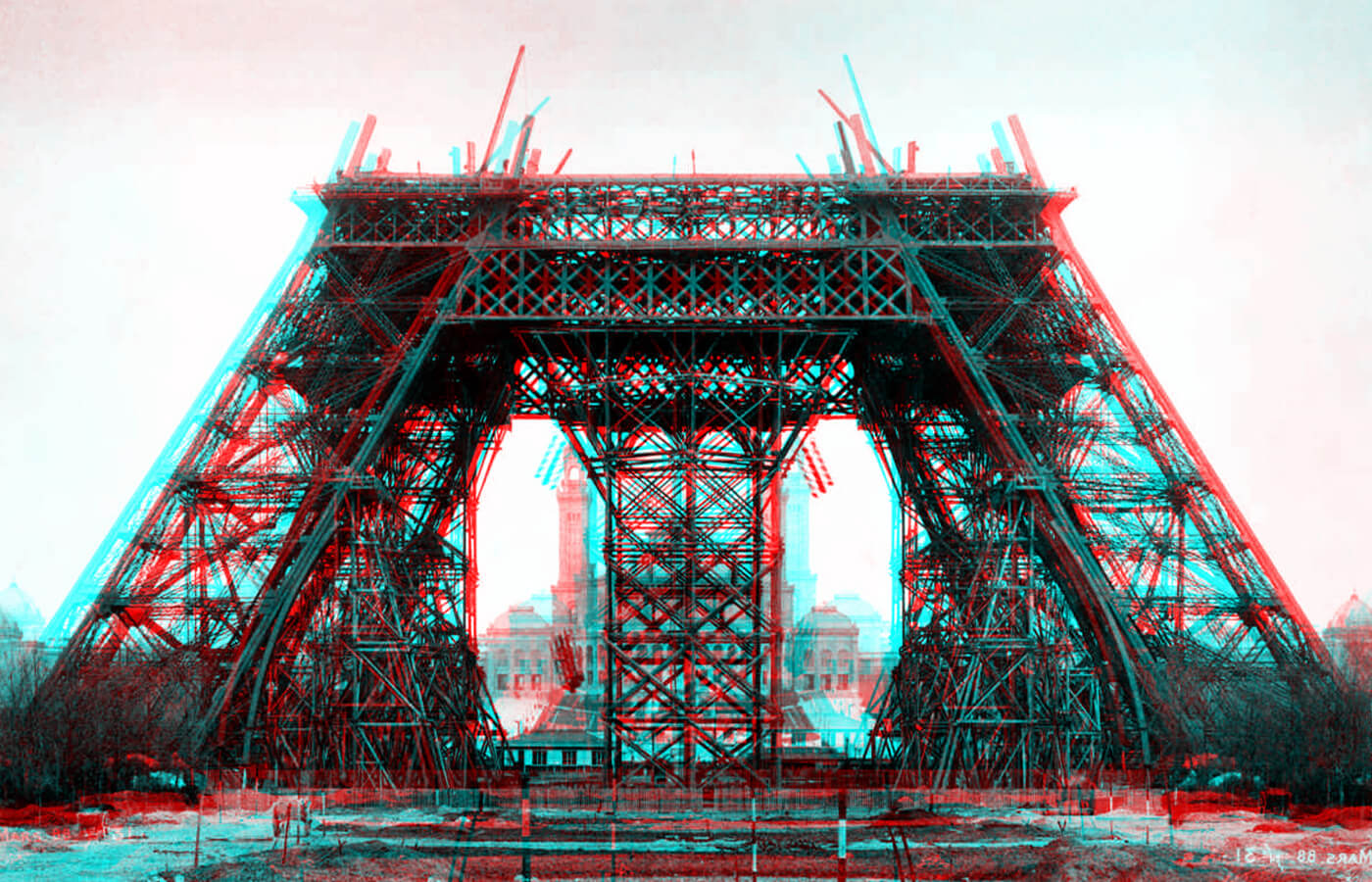

Anno 1889.

L’industria, madre di tutte le ricchezze e di tutte le malattie moderne.

Orari di lavoro massacranti, condizioni igieniche pessime. Ragazzini ricoperti di polvere di carbone fin dentro le mutande.

Ma quanto poteva essere affascinante il fumo delle locomotive che galleggia in mille volute nell’aria? Oh, da lontano un sacco.

Poi però ha smesso di essere così affascinante.

I primi ad accorgersene sono stati proprio i lavoratori. Che non hanno mai avuto l’opportunità di sognare ad occhi aperti la magia della tecnologia.

Tutto quel fumo gli aveva arrossato le cornee. Non ci vedevano più una mazza.

Non avevano certo idea che quella meravigliosa massa di CO2 da combustione di idrocarburi si sarebbe trasformata in una coltre impenetrabile e una bufera di conseguenze di merda (per esempio oppure questo)

Ma questa è un’altra storia.

La rivoluzione industriale ha segnato una svolta. Il mutamento improvviso delle abitudini della gente. La dilatazione dello spazio e la riduzione del tempo e delle distanze.

Ossimori moderni.

La rivoluzione urbanistica

È l’epoca dei grandi piani urbanistici. Si ridisegnano le città secondo meticolosissimi piani matematici, calcoli astrofisici, proiezioni astrali. Il tutto rinunciando al senso dell’arte, dirà Camillo Sitte.

Ed eccolo lì, Camillo, che osserva e analizza da lontano.

Che cammina per le strade e le piazze e si fa un’idea di ciò che è arte e ciò che è invece matematica. Quella che usa l’urbanistica.

Che a differenza delle altre arti non ha mai seguito una strada lineare. E non ha mai imparato dal passato. Che si è sempre improvvisata, inventando cose quasi a caso.

Logiche, ma orrende.

Soluzioni utili a risolvere le scarse condizioni igieniche (non sempre), ma completamente prive di quel gusto estetico che ci porta a usare le strade e le piazze.

[…] la costruzione delle città segue un suo proprio cammino, incurante di quel che avviene a destra e a sinistra, di quello che l’ha preceduta.

Precursore di idee che negli anni ’60 verranno espresse a gran voce, riconosciute come rivoluzionarie e che cambieranno la percezione delle città.

Le città, che improvvisamente sono diventate mostri informi, freddi, logori. Il processo di immiserimento è compiuto.

Eppure Camillo l’aveva detto. Ci aveva avvertito un sacco di tempo prima.

E noi ce ne accorgiamo solo ora che le grandi città stanno morendo.

Spazi aperti, che divengono incredibilmente angusti. La gente inizia sorprendentemente a soffrire di agorafobia in città progettate matematicamente per il benessere.

Recentemente si è constatata una nuova malattia nervosa, l’avversione per le piazze. Molti uomini debbono soffrirne, perché provano un vero malessere se debbono camminare per una grande piazza vuota.

È la morte della prospettiva, della sorpresa, della curiosità. Che nasce in noi quando da un vicolo stretto si giunge in una piazza della città vecchia. Quella che abbiamo denigrato e rinnegato quando abbiamo creduto che fosse la causa della morte della gente.

Non abbiamo nemmeno notato che mettere i nostri monumenti al centro delle piazze non ha mai funzionato, che nessuno si ferma mai nelle fontane che sorgono in mezzo agli spazi aperti.

Abbiamo creduto di essere parecchio intelligenti senza accorgerci che siamo come i topi, che seguono i bordi delle stanze per trovare l’uscita. Con una carica d’ansia non indifferente per altro.

Non abbiamo l’audacia necessaria per attraversare le piazze in diagonale, a meno che non sia strettamente necessario.

E negli spazi troppo grandi per noi, ci viene l’ansia. Come ai topi che cercano l’uscita.

Abbiamo ignorato per lungo tempo che preferiamo stare all’ombra dei porticati. E stupirci alla vista del David che, sorprendentemente, non sta al centro di Piazza della Signoria.

Godere delle sue incredibili proporzioni. Del colossale effetto che produce all’interno del suo spazio.

L’arte di costruire le città non è un testo polemico

Dopo aver dichiarato con fermezza che “L’arte di costruire le città” non intendeva essere una storia dell’urbanistica, né tantomeno un testo polemico, Sitte procede con la sua analisi.

E sviscera solo situazioni e luoghi che conosce molto bene. Perché non ha senso pontificare su qualcosa che non si è mai visto con i propri occhi.

L’intento era quello di scoprire quali regole, formulate dagli antichi facessero delle nostre città dei costrutti densi di significato artistico. E non un’accozzaglia di cubi tutti uguali e senza spirito.

Dopo una valanga di regole, Sitte ne cercava delle altre.

Sembra un controsenso, ma non lo è.

In un epoca di ingegneri e matematici, che hanno il controllo dell’urbanistica, Sitte sa che deve comunicare esprimendosi attraverso lo stesso linguaggio.

Usare la modalità chiodo scaccia chiodo.

Lavorare perché la bruttezza e la solitudine smettano di dilagare. Sperando che le regole dei nostri avi, soppiantassero le corbellerie dei suoi esaltati contemporanei.

[…] perché mai, nel costruire le città, si deve invece essere sempre schiavi della riga e del compasso?

La tendenza alla simmetria, la corsa alla simmetria è dilagata oggi fino a essere malattia di moda.

Come quando si va in un’altra nazione e sai che nessuno capirà un accidente di quello che dici. Non ti resta che esprimerti nell’idioma del posto. Ci sarà sicuramente qualcuno che ti darà delle indicazioni per arrivare alla meta.

Ispirazioni antiche per l’urbanistica moderna.

Sitte parla di arte non sapendo bene cosa sarebbe successo nel futuro delle nostre città, ma le premesse non gli facevano presagire niente di buono.

E così aveva preso ad esempio il foro romano, le acropoli delle polis, il cuore delle città medievali e aveva cercato di capire cosa accomunasse queste meraviglie tra loro. Cosa ne facesse dei luoghi vivi. Dove non ci si annoia mai e non si perde l’orientamento. Dove non si soffre l’ansia e la gente non è spinta a correre per arrivare a casa il più presto possibile. Come se fosse sotto le bombe del ’43.

Osserva le posizioni dei monumenti, le trame di edifici che si intrecciano lungo le vie. Banalmente, I colori, le forme. Gli innesti tra le vie. E tra le vie e le piazze. Le dimensioni, le direzioni.

Inizia ad associare le immagini che questi elementi creano sulle carte con le percezioni e le emozioni dell’individuo. L’uomo-topo che sgattaiola nel labirinto urbano.

Scopre che piazze dalle forme fortemente irregolari sulla carta, sono invece incredibilmente armoniose alla vista di chi le esplora.

Che i tracciati dei centri storici che per un urbanista dell’epoca (ma anche di quelle dopo!) sembrano disegnati dal caso o, in alternativa, da un ubriaco bendato, sono invece il frutto di necessità e funzione.

Ammira come il gioco di prospettive delle piazze muti in continuazione e sia legato stretto stretto dall’orientamento delle strade che vi si congiungono.

Mai e poi mai, l’uomo-topo avrà la percezione disturbante dell’irregolarità e per questo non si spaventerà, né correrà via verso casa.

[…] la piazza odierna, ritagliata col regolo e col protocollo, non ha affatto un contenuto spirituale, ed è soltanto un qualche cosa fatto alla buona, con molti metri quadrati di superficie vuota.

Al posto di ampi spazi verdi, distese sterminate di suolo con una chiesa sfigata al centro, Sitte suggerisce di ritornare al giardino protetto e condiviso. Una garanzia di vitalità. Per dirla alla Gehl.

Osserva come le chiese siano sempre, a parte rarissime eccezioni, addossate ad altri edifici e mai isolate. Come l’agglomerarsi degli edifici dia vita alle piazze, sempre proporzionate alle dimensioni delle chiese, o degli edifici di rappresentanza.

E anche quando si parla di architetture isolate, come nel caso della cattedrale di Colonia, l’ampio spazio che si apre davanti al fronte principale (rigorosamente) è sempre studiato in modo che l’effetto scenico sia garantito.

Magnificenza e spettacolarità sono le parole d’ordine.

E anche in questo caso il nostro amico, l’abitante della città-labirinto, non sfuggirà ma rimarrà abbagliato e stregato da cotanta beltà.

Le chiese antiche non si elevano mai nel mezzo delle loro piazze, e il centro geometrico della loro pianta non coincide mai con quello della piazza: proprio al contrario dell’usanza odierna, tanto pedante quanto priva di senso, introdotta con l’impiego esagerato del compasso e della regola; il cui risultato è in realtà quello d’immiserire di colpo l’effetto degli edifici e delle piazze.

(Furiosa) vita in città.

L’arte di costruire le città non è quindi un testo polemico, ma è, se non altro, un po’ incazzato.

Nell’osservazione pedissequa delle regole, ingegneri e urbanisti (oltre agli igienisti, che secondo Camillo Sitte hanno conquistato una fetta del monopolio delle costruzioni) si sono scordati con cosa coincide il benessere.

È anche vero che la colpa non è tutta loro e che gran parte del dissacratorio fenomeno è dovuto “alla odierna traditrice maniera di costruire le città”. Con la fissa della battaglia al brutto e al cattivo, ci siamo scordati dove stava il bello.

Inorridisce di fronte alle nuove piazze prodotte dall’era moderna. Ovvero mega incroci di strade, nella peggiore delle ipotesi triangolari o radiali.

Forme odiose in cui i veicoli sfrecciano (per l’epoca, si intende) a velocità futuriste, senza regole. Rischiando frontali ad ogni svolta.

E sono pure senza marciapiedi per i pedoni. I quali regolarmente rischiano la morte. Non si sognerebbero mai di attraversare andando incontro alla possibilità concreta di essere piallati, nella migliore delle ipotesi.

Piuttosto allungano il tragitto. Si salvi chi può.

L’uomo moderno come Pollicino

Sitte si concentra sul concetto di “ritrovare la strada di casa”. Ricerca i principi regolatori che possano condurre l’architettura delle città al suo naturale percorso evolutivo.

Al momento le uniche leggi in vigore sono l’ortogonalità delle strade, la squadratura degli isolati e la ripetizione degli stessi pattern alla nausea.

E sia ben chiaro che, rifarsi alle regole usate dagli antichi per ritrovare l’armonia nel contesto urbano, non significa affatto copiarne spudoratamente i modelli.

Quello è scimmiottare.

Una pratica di assoluta bassezza, priva di anima e spirito e, cosa ben peggiore, priva di valore artistico.

La monotonia e il grigiore delle nostre città rischia di annoiare a morte gli abitanti e far venire una crisi ai forestieri. L’adesione ai rigidissimi regolamenti edilizi non fa altro che impoverire il patrimonio architettonico urbano.

Il senso artistico muore lentamente stritolato dalle leggi ferree dell’urbanistica moderna. Sgarrare neppure d’un pelo dallo schema, questo è il contrassegno del nostro tempo.

Riportare l’urbanistica ad un ordine armonico è possibile. Le ispirazioni sono nel passato, specialmente in Italia, ma non solo. Roma, Firenze, Padova, Venezia, ma anche le città antiche della Sassonia e della Normandia e della Bretagna. E poi il Foro, l’Acropoli, la città medievale, ma anche quella Barocca, densa di linee voluttuose, morbide e veloci, che corrono lungo le direttrici prospettiche.

È il modello della città compatta, integrata, intrecciata su cui Sitte fa affidamento.

Ed è sicuro che per far funzionare le città, per risanarle, per renderle nostre, non sia necessario passare per regole e calcoli. Anche perché a volte nemmeno così il risultato igienico è garantito.

Quindi perché rinunciare allo spirito dell’arte?

[…]se non vogliamo abbandonarci a fantasticherie senza speranza. I modelli degli antichi debbono rivivere oggi in ben altro modo che in copie sia pur coscienziose: solamente esaminando quel che vi è di essenziale nelle loro creazioni e cercando, se ci riesce, di adattare alle condizioni moderne quello che delle loro opere vi è di più significativo, potremo sperare di strappare al terreno divenuto apparentemente sterile una semente che possa nuovamente germogliare. Malgrado tutti gli ostacoli, questo tentativo non deve essere abbandonato.